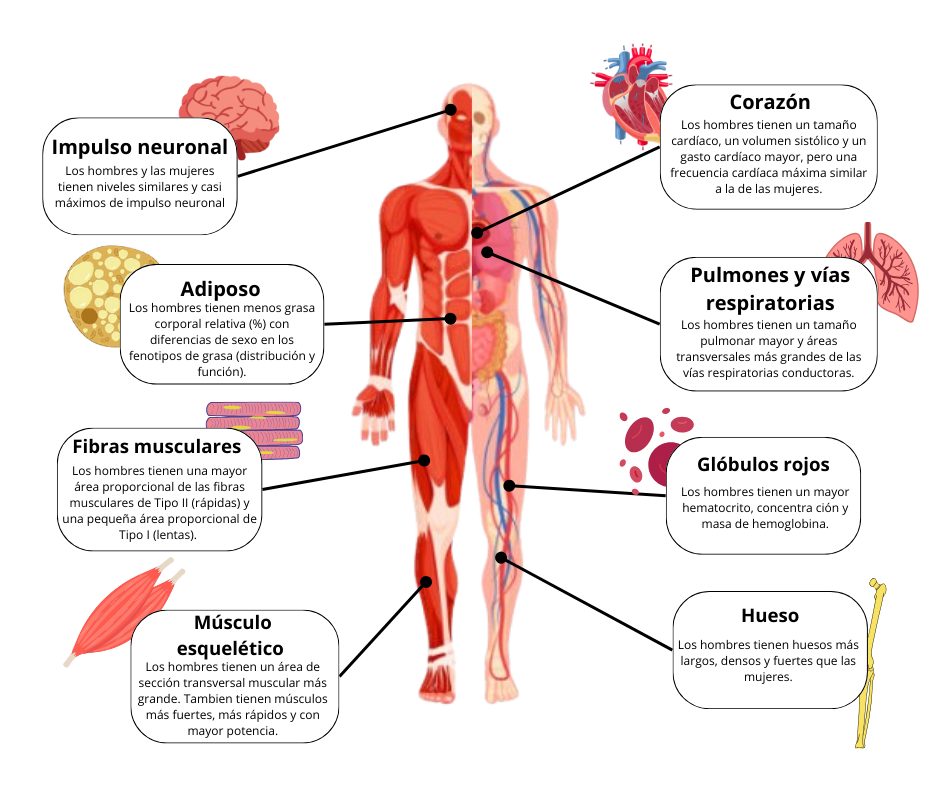

A lo largo de los años no se ha priorizado el factor del sexo para las diversas investigaciones y, mucho menos en el campo de las ciencias de la composición corporal, donde se ha estado demostrando que existe una diferencia marcada anatómica y fisiológica entre un hombre y una mujer. Las diferencias van desde la fuerza, velocidad, resistencia y potencia. Asimismo, ciertas divergencias están presentes en la mayoría de los sistemas del organismo humano, como en el sistema cardiovascular, el músculo esquelético, respiratorio y en algunas funciones neurológicas.

Estas diferencias capacidades son diferentes en todas los seres humanos, desde pacientes que presenten enfermedades crónicas, hasta atletas de élite o alto rendimiento, por lo que este factor va a ser clave e importante a considerar al momento de hacer una investigación o alguna evaluación.

Por varias décadas se utilizó a un cierto modelo de hombre para realizar la mayoría de las investigaciones, sin embargo, al dejar de lado la diferencias que existen anatómicamente entre hombres y mujeres, los estudios no eran puntuales para la población en general. En los últimos años se ha buscado la inclusión en el campo de la investigación, debido a la demanda de información y al aumento de participación de las mujeres en los estudios bioquímicos.

Evidentemente, todavía se requiere un enfoque colectivo para mitigar estos sesgos y aumentar el número de mujeres representadas en estudios de investigación sobre deportes, ejercicio y ciencias aplicadas al ejercicio, entre muchos otros campos de las ciencias biomédicas. Con esto dicho, aunque se ha promovido el enfoque en aumentar la representación de mujeres en investigación, el avance aún es lento.

Un punto clave en la diferencia entre sexos está en el factor de la producción de la testosterona, ya que los hombres tienen una mayor producción de esta a partir de la pubertad y la cantidad será mayor que la de la mujer en cualquier etapa de su vida. La testosterona y la dihidrotestosterona (DHT), contribuyen al desarrollo y mantenimiento de características dependientes de andrógenos.

Los andrógenos son utilizados normalmente con el fin de poder regular la masa muscular esquelética. Asimismo, es importante destacar que el gen del receptor de andrógenos humanos contiene una secuencia polimórfica repetida de CAG (glutamina) que se ha asociado con afecciones relacionadas con los andrógenos, masa libre de grasa y concentraciones de testosterona endógena en algunos, pero no en todos.

Este es un tema crucial y actual en el mundo del deporte, por lo que ha cobrado relevancia en las competencias de alto rendimiento. Un claro ejemplo de la afección de la testosterona en el rendimiento de un deportista es el caso de la boxeadora Imane Khelif, quien presenta niveles mayores de testosterona que la mayoría de las mujeres, por lo que, aunque nació biológicamente mujer, sus niveles altos de testosterona le dan mayor fuerza y potencia en comparación de las demás competidoras de su mismo nivel. Los hombres poseen una mayor capacidad de testosterona endógena de 10 a 15 veces lo que puede tener una mujer. Las adaptaciones fisiológicas relacionadas con la testosterona son un factor determinante decisivo en las diferencias sexuales relacionadas con el rendimiento humano.

Este es uno de los motivos por el cual los hombres superan a las mujeres en eventos deportivos que estén determinados por la fuerza, potencia muscular, velocidad y en ocasiones, capacidad aeróbica. Todo esto se ve directamente relacionado con la testosterona, ya que ésta dicta efectos en la fisiología y anatomía humana que marcan estos atributos vitales para el rendimiento de un deportista.

Los efectos anabólicos de la testosterona en el organismo son particularmente marcados durante la pubertad del hombre, incrementando significativamente el rendimiento físico, lo que resulta en una mejora más eficaz en la potencia muscular y la resistencia en comparación con la de las mujeres, esto debido al aumento progresivo de los niveles endógenos de testosterona hasta alcanzar la adultez.

De igual forma, los atributos femeninos asociados con las hormonas esteroides sexuales en las mujeres (como la grasa corporal, la estructura esquelética y el desarrollo mamario) pueden representar una desventaja en comparación con los hombres y nivel de entrenamiento similares, especialmente en el contexto del entrenamiento contraresistencia Cabe recalcar que, las diferencias de sexo son mínimas en deportes relacionados con habilidades técnicas y cognitivas, tales como el tiro con arco y el tiro deportivo.

Hunter S Senefeld J. Comparisons of male anatomy and physiology are to that of females. Illinois, USA. The Journal of Physiology, 2024.

Podemos concluir…

Las diferencias entre hombre y mujer están marcadas en el área fisiológica, anatómica y de composición corporal. Estas diferencias son un factores determinantes que puede afectar el desempeño individual de cada ser humano, por lo que es muy importante tomarlo en cuenta para cualquier estimación de composición corporal que se pretenda realizar. En el área deportiva el factor del sexo importa mucho, ya que la testosterona impacta en el rendimiento deportivo como se ha mencionado, sin embargo, pueden presentarse diversificaciones y excepciones genéticas para destacar en algun deporte o desempeño físico. Por lo tanto, los hombres tienen una mayor capacidad en los deportes asociados a la fuerza, potencia muscular, velocidad o la capacidad aeróbica, en comparación con las mujeres, ya que la producción de testosterona es un punto clave para el rendimiento físico del atleta y uno de los principales puntos que divergen en las diferencias de sexo. Por último, se ha estado observando que los aumentos de tejido muscular esquelético y de fuerza en mujeres, son relativamente iguales, es decir, cuando se compara con el mismo sexo, no entre ellos.

Referencias

- Hunter SK, Senefeld JW. Sex differences in human performance. J Physiol. 2024;602(17):4129–56.